Heute gilt Dell als einer der Vorreiter in Sachen Facebook- und Twitter-Support. Der Weg dorthin war aber holprig. Hier mal ein kleiner Abriss, was geschah.

Blogger Jeff Darvis kauft sich 2005 einen Dell-Computer. Unzufrieden über das Produkt und den Service schreibt er folgenden Eintrag auf seinem Blog BuzzMachine:

„I just got a new Dell laptop and paid a fortune for the four-year, in-home service.The machine is a lemon and the service is a lie.I’m having all kinds of trouble with the hardware: overheats, network doesn’t work, maxes out on CPU usage. It’s a lemon.But what really irks me is that they say if they sent someone to my home — which I paid for — he wouldn’t have the parts, so I might as well just send the machine in and lose it for 7-10 days — plus the time going through this crap. So I have this new machine and paid for them to FUCKING FIX IT IN MY HOUSE and they don’t and I lose it for two weeks.DELL SUCKS. DELL LIES. Put that in your Google and smoke it, Dell.” (Darvis, 2005a)

Der Konzern blieb vorerst still, reagiert nicht, was soll schon passieren. Ein einziger Blogger wird die Dell-Welt ja nun nicht zum Wanken bringe, dachte Dell und musste eines Besseren belehrt werden. Viele viele weitere Blogger und Dell-Kunden wurden auf Jeff Darvis‘ Beitrag aufmerksam, kommentierten, verlinkten und teilten seinen Beitrag. Und stimmten ihm zu. Ein Shitstorm war geboren. Mit sehr prägnantem und vernichtendem Titel HELL DELL. Die Geschichte verbreitete sich auch schnell in den Printmedien. Die New York Times und Business Week griffen die Proteste der Kunden auf und berichteten darüber.

Jeff Darvis hat wohl selbst nicht mit einer solchen Resonanz gerechnet. Er lässt einige Tage oder gar Wochen ins Land gehen und schreibt im August 2005 einen offenen Brief an Herrn Michael Dell, Gründer des Unternehmens. Ausführlich zu lesen hier: http://buzzmachine.com/2005/08/17/dear-mr-dell/

Zusammengefasst gibt Jeff Darvis dem Firmengründer folgende Hinweise:

- Read blogs. And read what they’re saying about you.

- Talk with your consumers. Ask your consumers what they think you should do. You’ll end up with better products and you’ll do a better job selling them to more satisfied customers.

- Blog. Blog because it shows that you are open and unafraid — no, eager — to engage your consumers, eye-to-eye.

- Listen to all your bad press and bad blog PR and consumer dissatisfaction. Show us how you are going to improve quality and let us help. Make better computers and hire customer service people who serve customers.

Darvis, 2005b

Das muss geholfen haben. Es dauert ein ganzes Jahr, dann startet Dell im Sommer 2006 den Corporate Blog one2one. Mitarbeiter schreiben für ihre Kunden und laden zum Dialog ein. Peinlicher Nebeneffekt: one2one – so heißt auch eine sehr bekannte Porno-Seite in den USA. Schnell wurde der Name in Direct2Dell umbenannt. Kritik hagelte es dann auch wieder aus dem Lager Jeff Davis. Der Blog sei kein Stück Dialog-Plattform, man schreie hier lediglich gegen eine Mauer. Die Beiträge seien so gut wie nie verlinkt, die Themen befassen sich fast ausschließlich mit Produkten von Dell und niemand der Mitarbeiter gehe wirklich auf Kommentare der Kunden ein (Darvis, 2006).

Abbildung: Direct2Dell, 2013

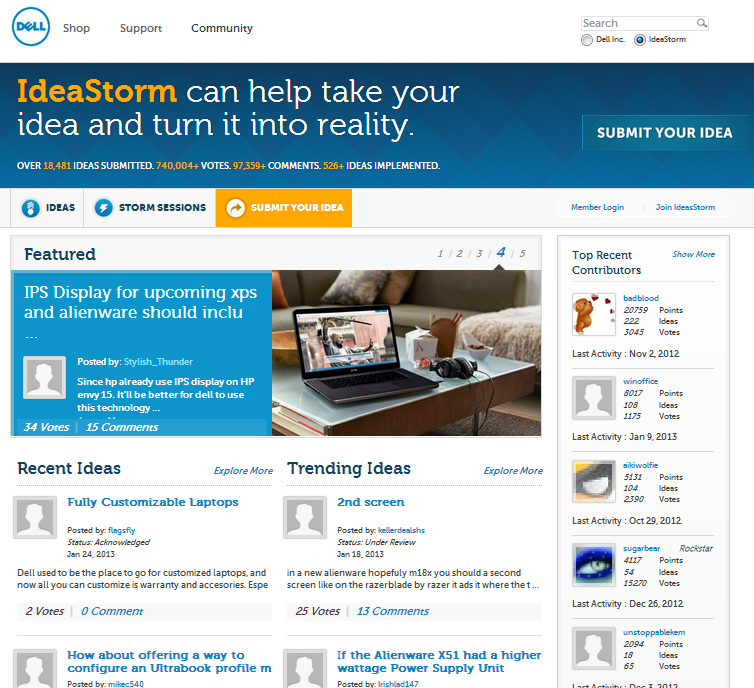

Was weiter folgte war die Ideenplattform IdeaStorm.com. Nutzer können Ideen posten, andere Ideen hoch- bzw. runtervoten, Kommentare abgeben und in Dialog mit anderen Nutzern und Dell selbst treten. Dell hingegen hat es auf diese Weise geschafft, viele neue Verbesserungsvorschläge von Mitarbeitern, Kunden und sonstigen Interessierten zu erhalten. Dieses Projekt erfreute sich einer riesigen Resonanz. Nach nur einer Woche waren schon mehr als 1.000 Ideen eingereicht worden. Etwa 10.000 Mal wurden diese Ideen nach einem Rankingsystem bewertet. Erstaunlich, denn Dell hat hierfür lediglich eine Pressemitteilung veröffentlicht. Durch die Verbindung mit dem Blog Direct2Dell, auf dem sich bereits wichtige Entscheider tummelten, gewann Ideastorm große Aufmerksamkeit. In einem Interview erzählt Caroline Dietz – Communitymanagerin von Ideastorm – welche Vorteile es sowohl Dell als auch den Nutzern bringt. Dell kann durch die Implementierung dieses Crowdsourcing-Tools eine Menge Geld einsparen. Teure Fokusgruppen entfallen. Dell erfährt in vielfacher Ausführung, was gefällt, was nicht, was gewünscht wird, was nicht. Die Ideen betreffen alle Bereiche, in denen Dell aktiv ist: Bestellung, Ausstattung, Service, Software. Die Kunden auf der anderen Seite bekommen direktes Feedback von Dell und sehen, ob und wie ihre Idee umgesetzt werden. Das fördert Vertrauen in das Unternehmen.

Abbildung: IdeaStorm.com, 2013

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

Es heißt, dass Dell etwa 150 Millionen US Dollar für die Implementierung des Corporate Blogs, der IdeaStorms und der Weiterentwicklung des Service-Centers investiert hat. Dutzende Mitarbeiter wurden eingestellt, um die Blogs zu pflegen, um auf anderen Blogs Kommentare und Diskussionen zu Dell zu beobachten und gegebenenfalls darauf zu reagieren, um auf Facebook und Twitter zu kommunizieren.

Die Überwindung des Shitstorms ist Dell also gut gelungen.

Seither konnte Dell seine Vorreiter-Position in Sachen Social Media und Kundenorientierung weiter ausbauen. Andere Unternehmen ziehen natürlich nach. Dell wird aber auch immer wieder gern als Parade-Beispiel genannt.

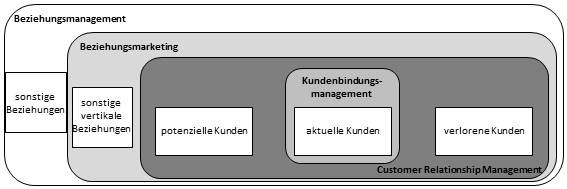

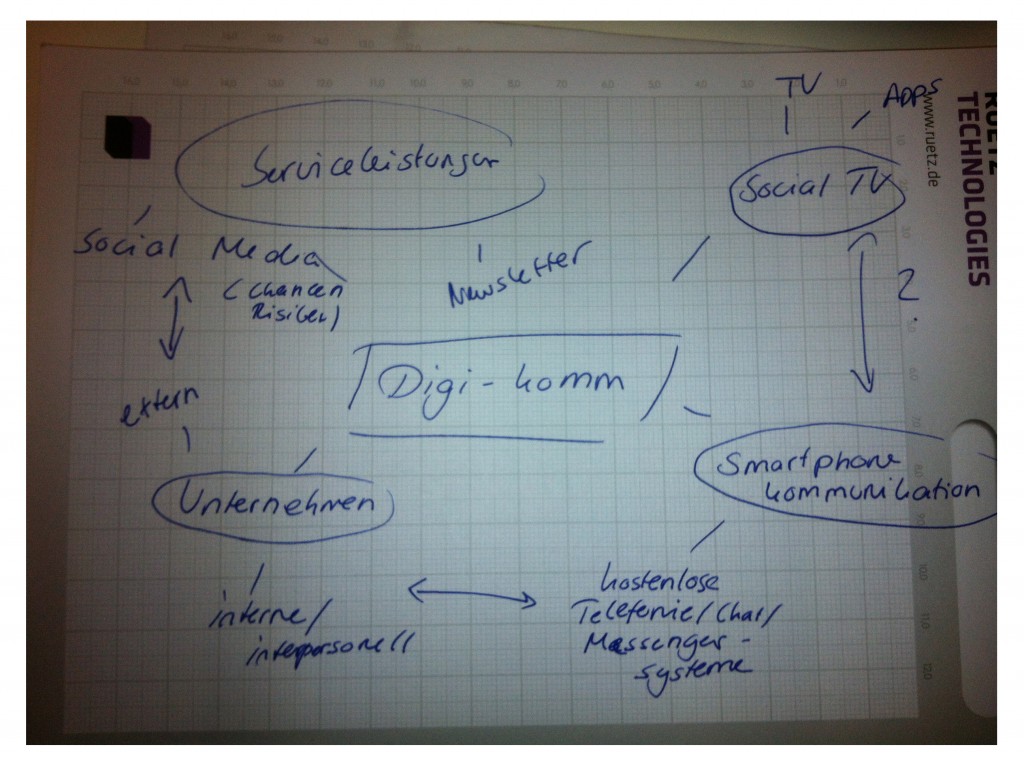

Aber was war dafür notwendig? Nur die Kommunikation – vor allem Online-Kommunikation – zu verbessern, reicht selbstverständlich nicht. Es reicht nicht, ein wenig zu bloggen und Ideen einzusammeln. Diese Online-Kommunikation ist nur ein kleiner Baustein vom großen Ganzen. Hier zeigt sich auch das Konzept, das hinter Kundenbeziehungsmanagement steht – die reine Implementierung einiger Maßnahmen reicht nicht. Umfangreiche Restrukturierungen sind notwendig, um einen Erfolg aus diesen Maßnahmen mitnehmen zu können. Kundenorientierung muss Teil der Unternehmenskultur sein, um zu gelingen.

—————————–

Quellen:

- Basic, R. (2011). Dell: Wie man mit Kundenkritik umgehen kann. Abgerufen am 25.01.2013 von http://www.robertbasic.de/2011/01/dell-wie-man-mit-kundenkritiken-umgehen-kann/

- Darvis, J. (2005a). Dell lies. Dell sucks. Abgerufen am 25.01.2013 von http://buzzmachine.com/2005/06/21/dell-lies-dell-sucks/

- Darvis, J. (2005b). Dear Mr. Dell. Abgerufen am 25.01.2013 von http://buzzmachine.com/2005/08/17/dear-mr-dell/

- Darvis, J. (2006). Well, well Dell. Abgerufen am 25.01.2013 von http://buzzmachine.com/2006/07/10/well-well-dell-2/

- DELL (2013). IdeaStorm. Abgerufen am 25.01.2013 von http://www.ideastorm.com

- DELL (2013). Direct2Dell. Abgerufen am 25.01.2013 von http://en.community.dell.com/dell-blogs/direct2dell/b/direct2dell/default.aspx

- Skoland, E. (2007). Dell’ Hell. Looking back with Jeff Darvis. Abgerufen am 25.01.2013 von http://blogcampaigning.com/2007/10/dells-hell-looking-back-with-jeff-jarvis