Customer Relationship Management anhand kommunikationswissenschaftlicher Theorien festzumachen, ist ein schwieriges Unterfangen, wie ich bei Recherchen herausgefunden habe. So recht wollte ich nichts dazu finden…

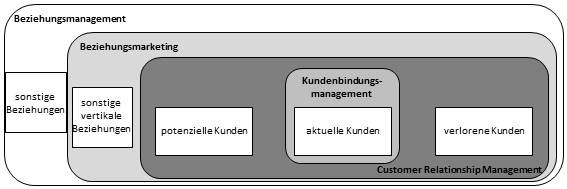

Wie wir innerhalb der Community schon festgestellt haben (siehe Sabine, Sina, Sissi, und Olivia), ist Customer Relationship Management eine Unternehmensstrategie, die vor allem im Rahmen von Marketingmaßnahmen ihre Umsetzung findet. Erklärungsansätze finden sich daher eher im Bereich des Marketings. Bruhn hat in seinem Buch sehr ausführlich mögliche Ansätze diskutiert und abgewogen. Dazu in einem weiteren Beitrag später mehr…

Ich wage mich dennoch mal an den Versuch, das Kundenbeziehungsmanagement kommunikationswissenschaftlich einzuordnen.

Dabei ist die separate Betrachtung der beiden Akteure vielleicht ein erster Schritt. Es stehen sich Kunde und Unternehmen dabei gegenüber. Der Kunde hat aufgrund der zahlreichen Kanäle der Informationsbeschaffung die Möglichkeit, sich eingehend über die Angebote zu informieren, diese zu vergleichen, abzuwägen und sich dann für eins zu entscheiden und den Kauf tätigen.

Auf der Seite des Kunden könnte also der Uses- & Gratifications-Ansatz Anwendung finden. Der Nutzen- und Belohnungs-Ansatz orientiert sich an der Frage ‚Was machen die Menschen mit den Medien?‘ und erörtert damit, „wie und aufgrund welcher Motive bzw. Bedürfnisse die Medien durch die Rezipienten genutzt werden“ (Kunczik & Zipfel, 2005, S. 344). Es geht um die aktive, selbstbestimmte Suche nach Inhalten und welche Gratifikationen sich davon erwarten lassen (ebd., 2005). Wesentliche Merkmale dieses Ansatzes fassen Katz, Blumler und Gurevitch in fünf Grundannahmen zusammen:

- Das Publikum ist aktiv und nutzt die Medien zielgerichtet.

- Die Wahl des Medieninhalts geht vom Rezipienten aus.

- Die Medien sind nur eine Quelle der Bedürfnisbefriedigung und sie stehen in Konkurrenz zu anderen entsprechenden Möglichkeiten.

- Die Menschen sind in der Lage, Auskunft über ihre Beweggründe und Motive der Mediennutzung zu geben.

- Bewertungen zur kulturellen Bedeutung der Mediennutzung bei der Analyse der Zuschauerorientierung stehen in einem Kontrast zum Uses-and-Gratifications-Ansatz.

vgl. Battinic & Appel, 2008, S. 113f.

Das bedeutet, Menschen wenden sich nicht einfach wahllos Medien oder Medieninhalte zu, sondern wählen die Angebote nach dem zu erwartenden Beitrag zur Problemlösung aus. Ein ansprechendes Angebot sowie eine zufriedenstellende Kundenbetreuung (erreichbar durch eben gutes Customer Relationship Management) kann also einen hohen Beitrag zur Gratifikation beim Kunden erzeugen und damit die Bindung der Kunden an ein Angebot fördern (vgl. Müller, 2005, S. 176).

Ebenso passen könnte auch die Theorie der kognitiven Dissonanz nach Festinger von 1957. Die Theorie geht davon aus, dass „Personen bestrebt sind, in Übereinstimmung mit ihrem Wissen zu handeln (…)“ (Bonfadelli, 1999, S. 106). Das bedeutet, der Mensch wird immer versuchen, in einen Zustand der Harmonie zu gelangen. Wird der Mensch mit Informationen konfrontiert, die seinen Kognitionen – wie Meinungen, Wissen und Einstellungen – widersprechen, entstehen Disharmonien bzw. kognitive Dissonanzen (vgl. Festinger, 1969, S. 129). Im Rahmen des Kundenbeziehungsmanagements ist besonders die kognitive Dissonanz eines Kunden nach einer Kaufentscheidung interessant. „Kognitive Dissonanzen resultieren aus dem Bewusstsein des Kunden, die Nachteile der erworbenen Leistungen zu empfangen und die Vorteile der zurückgewiesenen Alternativen zu verpassen“ (Müller, 2005, S. 165). Die Dissonanz ist umso höher, „je mehr ähnlich attraktive Kaufalternativen verfügbar sind und je mehr Vorteile diese ausweisen“ (ebd., S. 165). Als Unternehmen ist man also angehalten, diese kognitive Dissonanz beim Kunden zu verhindern bzw. bei auftretender Dissonanz bei der Bekämpfung dieser zu unterstützen. Das kann beispielsweise durch kaufbestätigende Informationen in der Nachkaufphase oder aber durch service-orientierte Betreuung oder durch ein gut organisiertes Beschwerdemanagement passieren.

Kommunikationswissenschaftliche Ansätze für das Kundenbeziehungsmanagement zeigen sich also vor allem im Bereich der Rezeptionsforschung. Der Kunde ist aktiver Rezipient, er wählt aus, trifft Entscheidungen und sieht sich dann mit den Konsequenzen konfrontiert – im besten Falle eben Gratifikation und Bedürfnisbefriedigung.

Auf der Seite des Unternehmens müssten sich ja demnach Theorien aus der Kommunikatorforschung finden lassen. So beispielsweise die vier PR-Modelle nach Grunig & Hunt von 1984. Public Relations wird hier als eine Kommunikationsfunktion von Organisationen angesehen. Zentrale Funktion von PR in diesen Ansätzen ist die Erreichung von Organisationszielen. Diese Kommunikation wird anhand von vier Modellen beschrieben. In Abhängigkeit des Organisationsziels kommen entsprechend eines der Modelle oder mehrere Modelle in Kombination zur Anwendung.

Kurz skizziert beschreiben die vier Modelle folgendes:

- Publicity: Hier wird versucht, Aufmerksamkeit für das Unternehmen zu erlangen. Dieses Modell zeichnet sich häufig durch die Weitergabe unvollständiger, verzerrter oder halb-wahrer Informationen aus. Zweck der Kommunikation ist Propaganda. Es handelt sich also um eine ‚Einweg-Kommunikation‘.

- Informationstätigkeit: Hier geht es vor allem um die Informationsverbreitung. Mit Hilfe von Pressemitteilungen oder -konferenzen wird versucht, korrekte Informationen an die Teilöffentlichkeiten weiterzugeben. Feedback ist hier aber nicht von Belang. Auch hier besteht lediglich eine ‚Einweg-Kommunikation‘.

- Asymmetrische Kommunikation: Durch den Einsatz wissenschaftlich fundierter Forschungsmethoden wird versucht, die relevanten Bezugsgruppen unternehmens-zielorientiert zu beeinflussen bzw. zu überzeugen. Durch erhaltenes Feedback entsteht eine Zweiweg-Kommunikation, dennoch aber asymmetrisch, da anhand des Feedbacks lediglich weiter versucht wird, die Teilöffentlichkeiten zu überzeugen.

- Symmetrische Kommunikation: Ziel dieser Kommunikation ist ein gegenseitiges dialogisches Verstehen. Dieses Modell steht für exzellente Öffentlichkeitsarbeit. Es geht um einen gleichberechtigten argumentativen Austausch zwischen den Beteiligten. Die Kommunikation verläuft hier also in beide Richtungen.

vgl. Knödler, 2005

Im Falle des Customer Relationship Managements sollte demnach das Modell Nummer Vier angewandt werden. Eine symmetrische Kommunikation, die es Unternehmen sowie Kunde möglich macht, auf gleicher Ebene Austausch zu betreiben. Kritik, die vom Kunden kommt, sollte genutzt werden, um das Angebot zu optimieren. Hinweise und Hilfe vom Unternehmen macht es dem Kunden möglich, genaue Zusammenhänge (Warum hat denn nun mein Zug 50 Minuten Verspätung?) zu verstehen.

Ich bin mir nicht sicher, ob diese Theorie von Grunig und Hunt tatsächlich passt. Sie gibt vielleicht einen Anstoß, kann aber das Kundenbeziehungsmanagement nicht vollständig erklären. Da sollte man dann vielleicht doch auf die marketing-orientierten Ansätze zurückgreifen…

Update: Schaut doch noch einmal bei Svenja und Sissi vorbei. Beide haben sich ebenfalls mit einer theoretischen Fundierung befasst. Sie aber haben den Ansatz der Individual- und Massenkommunikation gewählt. Und auch Sabine hat mit der Lasswell-Formel und dem Uses-and-Gratification-Ansatz eine gute Brücke zu CRM geschlagen. Auch sehr interessant! Reinlesen!

———————————–

Quellen:

- Battinic, M. & Appel, B. (2008). Medienpsychologie. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.

- Bonfadelli, H. (1999). Medienwirkungsforschung I. Grundlagen und theoretische Perspektiven. Konstanz: UVK Medien Verlagsgesellschaft mbH.

- Festinger, L. (1969). Cognitive Dissonance. In: Enis, B. M., Cox, K. (Hrsg.), Marketing Classics: A Selection of Influential Articles (S. 128-139). Boston, MA: Allyn & Bacon.

- Knödler, T. (2005). Public Relations und Wirtschaftsjournalismus. Erfolgs- und Risikofaktoren für einen win-win. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage.

- Kunczik, M. & Zipfel, A. (2005). Publizistik. Köln: Böhlau Verlag.

- Müller, U. (2005). Kundenbindung im E-Commerce. Personalisierung als Instrument des Customer Relationship Marketing. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage.